● 濱田研吾 ●

*1 近藤東と国鉄特急こだま(昭和35年/『収蔵コレクション展2 近藤東文庫』)

《あの頃は楽しかった。いろんな人がやってきた。みなさん仕事をもっていたから、集まるのは、いつも夜だった。その道では、なかなかの人達だったが、広告についてはみんなアマチュアだった。 (略)そういう連中が、飯沢匡さんを中心に、夜遅くまでワイワイ・ガヤガヤやっていたなァ》(「広告文化を作った――ホロニガ同人氏」『キャッチフレーズ三〇〇〇選』誠文堂新光社/昭和51年3月)

朝日麦酒業務第一課長の長谷川遠四郎は、そう語る。その言葉どおり、草創期の宣伝活動にたずさわった人は、枚挙にいとまがない。 いま、関係者のすべてをここに紹介するスペースはないので、本連載を終えたあとで「ほろにが人名辞典」を作成したいと思っている。

人が多くなった理由は、いくつかある。『ほろにが通信』が10ページ前後の冊子でありながら、多くの連載と記事をつめこんだ点が、まずひとつ。 表紙デザイン、エッセイ、小説、漫画、挿絵、対談、ビール文化の紹介、実用記事、クイズ、川柳、コラム、映画紹介、特集記事、アンケート、直営ビヤホールの紹介、 読者投稿など多種多様で、そのぶん書き手や編集者が必要になってしまう。

いまひとつは、宣伝活動をつかさどる業務第一課に人手がなかった点。 課長の長谷川、部下の河井公二、ベテランデザイナーの後藤庸男、イラストレーターの小倉得宇(漫画家・オグラトクー)、それに雑務をこなす新人の竹縄亨や女性社員がいたぐらいで、とてもこれではまかないきれない。

さらにもうひとつ、昭和26年に民間放送局が開局し、その2年後にテレビの本放送が始まったことは無視できない。日本のメーカーにとって民放ラジオとテレビ放送は、初めてのこころみである。 創業まもない朝日麦酒としては、紙媒体のスタッフだけでそれを進めるのは無理だった。

こうした人手不足を、すべてひっくるめて解決させたのが、長谷川と飯沢匡との連携プレー、そして、ふたりに宣伝を任せた山本為三郎社長の懐の大きさ、 ということになる(放送関係については中央放送広告社長・五味正夫の存在が大きく、五味についてはいずれ後述したい)。

飯沢が朝日麦酒にまねいた人は、バラエティに富む。その人脈づくりの才は、名物コラム「玉石集」をはじめとする『アサヒグラフ』の編集、 それにつづくNHKラジオ『日曜娯楽版』の執筆者グループ「J・J・J」で立証ずみだ。飯沢はこれらのメンバーをまじえながら、友人・知人を『ほろにが通信』の執筆者にまねき、 「ほろにが同人」(「ほろにが人生同人」との表記もあり)というグループをつくっていく。「ほろにが同人」について、コピーライターの河田卓はこう称える。

《山名文夫氏や新井静一郎氏の戦前の回顧や日記を読んで、いつも思うことは、当時の広告マンがさまざまの分野の人々と交流をもち、それが戦前の広告のいくつかにある、 いいようのない文化性をつくり出してきたのではないかということである。このありようを、より積極的に進めて、戦後の復興期のなかで、広告に具体化したのがホロニガ同人ではなかったか。 ここに見る、いくつかの新しさこそ、戦後の広告文化の芽生えがあったのではないか》(「広告文化を作った――ホロニガ同人氏」)

飯沢は、同人メンバーのことをよく知っている。土方重巳・川本喜八郎コンビの表紙デザイン、女性読者向けに始めた戸川エマの「ほろにが夫人」(筆名は「閻」)、 ビールのよもやま話「悠眠亭酔話」を執筆した『週刊朝日』副編集長・松嶋雄一郎など、各々の個性をうまくビールの雑誌にいかしたところは、さすが名編集者だ。 誌面には『日曜娯楽版』で知り合ったのか、三木鶏郎、三木のり平らの名前もある。創業まもない企業だからこそできた、異業種交流的な宣伝活動といえよう。

詩人の近藤東(*1)は、そんな「ほろにが同人」のひとりである。近藤(明治37年生)は国鉄に勤務する詩人で、戦前はモダニズム詩、戦後は勤労詩運動の中心的存在として知られた。 飯沢が、近藤に声をかけたのは戦後のことで、副編集長をつとめていた『アサヒグラフ』に風刺詩「えぴっく・とぴっく」を連載させる。これを縁としてふたりの関係がはじまり、 近藤は『日曜娯楽版』の「J・J・J」に参加し、朝日麦酒の広告づくりにたずさわることになっていく。

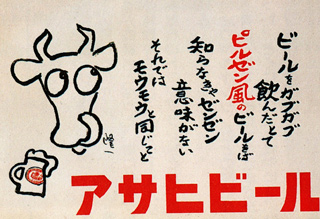

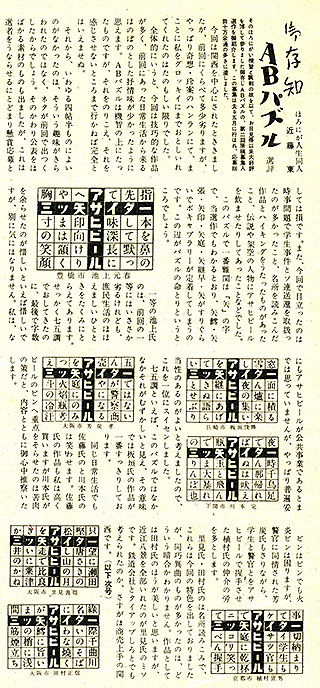

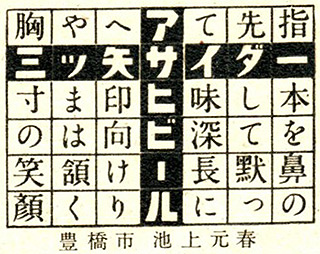

近藤が朝日麦酒で本領を発揮したのは、詩であり、コピーの分野だった。横山隆一のイラストにコピーを添えた中吊り広告(*2)や、『ほろにが通信』に寄せたビールの詩や年賀の詩(*3)など、 作品はすくなくない。どちらかといえば詩人というより、コピーライターの色合いが濃かった。第24、25号(昭和27年8、9月号)掲載の「御存知ABパズル」(*4)では、 19万通におよぶ応募からえらばれた優秀作に、選評をくわえるという仕事もしている。

*2 アサヒビールの中吊り広告(昭和25年/『Asahi100』)

*3 恭賀新禧(『ほろにが通信』第53号)

*4 御存知ABパズル選評(『ほろにが通信』第24号)

*4(拡大)

近藤は昭和63年に亡くなり、ふじ子夫人が1万8千点におよぶ関係資料を神奈川近代文学館に寄贈した。 そのなかには『ほろにが通信』のバックナンバーがふくまれ、近藤東文庫(*5)として閲覧することができる。企業PR誌は図書館や文学館に保存されることがすくないだけに、 近藤が遺した『ほろにが通信』は、戦後の出版文化の貴重な資料となった。

*5 『収蔵コレクション展2 近藤東文庫』(神奈川近代文学館/平成10年11月)

*

このように多くの関係者を得た『ほろにが通信』だったが、朝日麦酒の宣伝活動はPR誌づくりだけではない。 新聞、雑誌、車内への広告出稿、お得意さまにくばる年賀状・暑中見舞いの作成、民放開局をひかえ、CMやスポンサー番組の制作という新事業もある。 社内の人手はまだまだ足りず、『ほろにが編集』の編集の多くを、『アサヒグラフ』のスタッフに委ねることになってしまった。

そこで飯沢は、親しかった三國一朗(*6)を業務第一課の常勤嘱託として入社させ、『ほろにが通信』の専任スタッフにした。 飯沢は戦後、雑誌『劇場』(演劇文化社)の編集者だった三國(大正10年生)と知り合い、親交をふかめる。 そののち三國は、久板栄二郎の門下生として戯曲作家をこころざすが、結婚を機に久板のもとを去り、飯沢の口利きで『婦人朝日』編集部でアルバイトを始める。 朝日麦酒への就職斡旋は、新婚にしてフリーターの三國(当時30歳)にとって、願ってもない話であった。

*6 「アサヒゴールド」キャラクターの三國一朗(昭和33年頃)

入社したのは昭和26年1月で、配属後しばらくは業務第一課の雑用をこなし、第13号(昭和26年9月号)より『ほろにが通信』の編集発行兼印刷人となった (それでも人手不足はおさまらず、飯沢は朝日新聞社にいた田島理を編集部員にまねいた)。

結果的にこのことが、その後の三國の生きかたを決めた。民放ラジオがスタートしてからは、コピーライターとして手腕を発揮。 昭和28年からは、朝日麦酒がスポンサーの『何でもやりまショー』(日本テレビ)に出演し、司会と番組中の生コマーシャル(*7)をつとめた。 昭和30年代に入ると、司会、俳優、DJといったタレント業でいそがしくなり、昭和34年に朝日麦酒を退社。フリーの放送タレントへと転身していく。

じつは最近、朝日麦酒のOBの方から、興味ぶかい話をうかがった。退社した三國が、朝日麦酒主催の特約店向けパーティーの司会をつとめたという事実である。 それなりに知名度のあるタレントからすると、内輪向けのパーティーに思えるが、かつてつとめていた縁からこころよく引き受けたという。 退社した三國は、朝日麦酒とのかかわりを持たなくなったと思っていたが、どうもそうではなかったらしい。

多くのエッセイを書いた三國は、朝日麦酒時代の思い出をたびたびネタにした。でも、その多くは、「Aビール」「某ビール会社」などと、ぼかした書き方をしている。 失敗談、苦心談、すべてをひっくるめたほろにがい思い出。それを書くことの恥ずかしさが、「Aビール」といった表現を生んだのではないか。 そう書かずにいられないシャイな一面が、なんとなくうかがえる。

三國は平成12年に亡くなるが、近藤東とおなじく、旧蔵書のなかに『ほろにが通信』があった。 晩年の三國は古本屋で購入した合本(*8)で、かつて手がけた雑誌のページをくりながら、なにを想ったのであろうか。

*7 テレビCMでアサヒビールを飲む三國一朗(昭和33年頃/『アサヒビール宣伝外史』)

*8 三國一朗旧蔵『ほろにが通信』合本

(つづく)

- プロフィール

- 濱田研吾(はまだ・けんご)

- ライター。昭和49年、大阪府交野市生まれ。

- 日本の放送史・俳優史・広告文化史をおもに探求。

- 著書に

- 『徳川夢声と出会った』(晶文社)、

- 『脇役本・ふるほんに読むバイプレーヤーたち(書籍詳細へ)』(右文書院)。

- 『三國一朗の世界・あるマルチ放送タレントの昭和史』(清流出版)。

- 注記

- 本稿の無断転載は、ご遠慮ください。

- 図版は、特記なきものは筆者所蔵のものです。